En matière de scolarité, les personnages de films français semblent s’arrêter au lycée. Alors que l’université reste un sujet de prédilection à Hollywood, pourquoi la fiction made in France boude-t-elle les “films de campus” ?

L’Auberge espagnole, meilleure pub jamais conçue pour le programme Erasmus, a fêté en 2023 ses 21 ans avec un come-back en streaming (Salade grecque, sur Prime Video). Après avoir assuré la promotion de ce coup de vieux garanti pour millennials, son réalisateur Cédric Klapisch a été propulsé parrain de la première édition du Campus Film Festival. Organisé mi-mai, cet événement a été créé par des étudiants de l’Université Paris 8 qui affirment sans surprise : “le campus, ça nous connaît, et nous trouvons qu’il est bien différent de celui qu’on voit dans les films de campus mainstream”. On suppose que “mainstream” signifie par défaut “américain”, tant l’enseignement supérieur est snobé par le cinéma français, plutôt friand de fictions lycéennes. On pense au film Les beaux gosses ou encore à l’adaptation de la BD populaire Les Profs (2013) et à sa suite Les Profs 2 (2015). Pourquoi un tel désamour, alors que les initiatives se multiplient pour attirer les caméras à l’université ?

Un imaginaire limité

Distinguons deux enjeux qui, même s’ils peuvent cohabiter, restent différents : l’accueil de tournages au sein des établissements d’une part, et l’utilisation du milieu universitaire comme terrain de fiction d’une autre. Certaines facs accueillent ainsi des productions attirées par leurs infrastructures sans pour autant situer leur récit dans le milieu étudiant – citons Le Grand Bain (2019) de Gilles Lellouche, qui avait investi l’Université Grenoble Alpes…pour sa piscine olympique. Cette exploitation du patrimoine immobilier a des retombées financières bienvenues en période de disette budgétaire. Bien consciente de cette manne, l’association France Universités propose un catalogue des lieux de tournages à louer répartis sur le territoire : bibliothèques, équipements sportifs, laboratoires, amphithéâtres, etc. Ces utilisations temporaires de bâtiments publics ne doivent pas occulter le malaise évoqué plus tôt : l’université peine à inspirer la production française.

Qu’ils soient scénaristes ou critiques, les spécialistes convoqués pour analyser cette désaffection s’accordent sur un point : comparé aux campus américains, les universités françaises ne charrient pas une imagerie particulièrement “fun”. “En France, on n’a pas comme aux Etats-Unis une imagerie cohérente qui se perpétue d’un film à l’autre. C’est peut-être une vision déformée qui s’auto-alimente de film en film,mais quand je pense campus américain, j’ai un décorum précis et foisonnant qui me vient en tête”, avance Hugo Alexandre, l’érudit cofondateur de la chaîne cinéphile Calmos sur YouTube, “alors que quand je pense université à la française, à la limite je visualise Mathieu Amalric qui longe un couloir dans un film de Desplechin, mais l’imaginaire reste assez limité”. Même son de cloche pour Hélène Lombard, co-scénariste du film Selfie et grande fan du film La Revanche d’une blonde, pour qui “l’université américaine est un univers fort avec ses codes, comme les dortoirs ou les fraternités, et un élément très efficace pour la fiction : tout le monde ou presque vit au même endroit, très éloigné de leur cocon familial souvent situé à l’autre bout du pays”.

Des raisons démographiques ?

En signant le script de La Crème de la Crème (2014), plongée vibrante dans une école de commerce mise en scène par Kim Chapiron, le scénariste Noé Debré a démontré que “personnages étudiants” ne rimait pas forcément avec “film barbant”. A ses yeux, ce genre de production sans stars au générique tient du petit miracle : “C’est un peu une exception car en France, un film peut se faire si on réunit un casting assez attirant pour les financeurs. Or, chez nous, la plupart des acteurs capables de réunir ce type d’argent sont trentenaires ou quadragénaires. Si on avait plus de vedettes de 18 ans, on aurait plus de films avec des personnages de cet âge là. Parfois, un acteur émerge et permet à ces sujets d’exister, comme Pierre Niney avec 20 ans d’écart, en 2013”, explique-t-il, rappelant au passage un autre type de démographie bien particulière : celle des spectateurs.

“Le public du cinéma en salle, ce sont surtout les personnes âgés pas forcément attirés par des histoires d’étudiants ou des ados plutôt branchés films américains”, résume-t-il.

Ni tout à fait adultes, ni encore enfants, les étudiants difficiles à cerner feraient-ils peur aux producteurs ? “En tout cas, les diffuseurs TV hors Arte et France Télévisions sont globalement frileux face aux sujets élitistes, du moins perçus comme tels, et peut-être que l’université leur semble élitiste alors que ce n’est évidemment pas le cas”, tente Noé Debré. Même si la comparaison sent la naphtaline, Hugo Alexandre remarque pour sa part que “le même réalisateur, avec la même actrice dans le rôle principal, fait trois fois moins d’entrées avec L’Étudiante qu’avec La Boum – même si 1,5 millions d’entrées, ça reste pas si mal”.

Regarder la jeunesse de face

Les choses ont pourtant évolué depuis les années 80: “Chez nous, on a mis un certain temps à trouver la bonne manière de regarder ces créatures étranges que sont les ados ou jeunes adultes. Ça ne fait pas si longtemps que le cinéma les regarde de face plutôt que de haut”, estime ainsi Charline Roux, animatrice à France Inter spécialiste de pop culture. Cette admiratrice de Première Année (2018), épatante incursion dans le tourbillon des études de médecine signée Thomas Lilti, considère toutefois que le cinéma français entretient l’image austère des universités. “Alors que beaucoup de campus movies américains sont des comédies, chez nous, on ne badine pas avec la fac : on en raconte plus les difficultés -côté profs comme côté élèves- que les folles soirées”. La potacherie BDE commise par Michaël Youn, sortie directement en streaming début 2023, est l’exception qui confirme la règle, mais on préfèrera oublier rapidement cette resucée franchouillarde de Nos Pires Voisins (2014).

A la décharge du cinéma français, difficile de convoquer un imaginaire positif quand l’actualité liée aux études prend si souvent une tournure anxiogène. Ces dernières années, le traitement médiatique grand public de l’enseignement supérieur s’est concentré sur les difficultés d’orientation, le manque de moyens, la vétusté des cités U, la précarité étudiante, le bizutage et les violences sexuelles, entre deux polémiques sur un pseudo islamo-gauchisme ambiant. Pas de quoi inspirer une grande comédie populaire, certes, mais qui a dit que le cinéma français devait forcément singer Hollywood pour parler de sa jeunesse ?

Et si le salut de l’enseignement supérieur dans la fiction française venait du petit écran ?

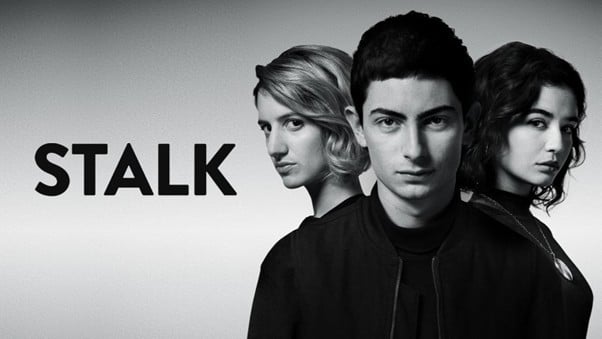

Si Netflix n’a pas encore osé franchir le pas, on notera que la plateforme FranceTV Slash a situé l’intrigue de sa série Stalk (2020) dans une école d’ingénieurs. Le début d’une tendance ?

Pas forcément : à la rentrée 2023, la même plateforme diffusera une ambitieuse série quotidienne, Deter, centrée autour d’élèves d’un lycée agricole.

Cet article est issu de notre #ComESR2023. Exclusivement disponible sous format papier, vous pouvez encore le commander !