Un an et demi après la crise des VSS qui a secoué l’institut parisien et a entraîné dans son sillage d’autres établissements d’enseignement supérieur, Véronique Mély, directrice de la communication de Sciences Po, livre son retour d’expérience sur l’apport de la communication dans les situations de crise.

Véronique Mély – Directrice de la communication de Sciences Po

Diplômée de Sciences Po Grenoble et de l’Université de Marne la Vallée, ancienne élève de l’Académie des Beaux Arts de Bruxelles, Véronique Mély a effectué une première partie de sa carrière dans des ministères et au SIG avant de la poursuivre à Bruxelles. Elle a rejoint la direction de la communication de Sciences Po en février 2021.

Vous arrivez à la direction de la communication de Sciences Po en février 2021, soit un mois après la découverte de l’affaire Duhamel et au tout début de la vague #sciencesporcs. Quel est le climat au sein de l’école?

Quand je prends mes fonctions en février, l’institution est en état de choc face à l’accumulation de l’affaire Olivier Duhamel qui, bien qu’emblématique et gravissime, n’est pas relative à Sciences Po, et l’agrégation de témoignages sous le hashtag #sciencesporcs. La crise VSS commence véritablement à ce moment-là. Sciences Po est associée au # de ralliement, ce qui provoque en interne un sentiment d’incompréhension face à l’ampleur du phénomène.

Selon vous, quel rôle doit tenir la communication ?

Le rôle de la communication est de se faire rencontrer l’interne et l’externe. Il faut que l’interne soit ouvert à ce que dit l’externe, et que l’externe entende ce que dit l’interne. À Sciences Po, cet échange est brouillé par d’autres crises (gouvernance, admissions, etc.) qui viennent alimenter la première. Dans un contexte aussi irritatif, n’importe quelle étincelle prend des proportions gigantesques. Tout se mélange, les réseaux sociaux sont prêts pour un feuilletonnage Sciences Po. Avec une difficulté inhérente au fonctionnement même de ces réseaux sociaux, celle de mesurer l’impact réel de ces crises dans un contexte très exposé au trolling.

Quelle est la réaction de la direction de Sciences Po ?

Dans une telle situation, le pire à faire c’est le déni. Le choc laisse donc très vite la place à l’action, avec une ligne directrice : affronter le problème. Bénédicte Durand, administratrice provisoire de Sciences Po, met en place très rapidement un groupe de travail sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, présidé par la sociologue Danièle Hervieu-Léger. Il est constitué d’une vingtaine de personnes parmi lesquelles des représentants des communautés étudiante, académique et salariée. L’objectif est d’affronter la crise de manière objective et de se projeter très rapidement dans l’action.

Le calendrier est court. Le groupe de travail remet son rapport début mai. Parmi ses préconisations figurent la refonte du dispositif d’écoute et de veille, et la réforme des procédures disciplinaires. Sciences Po s’engage à mettre en œuvre l’ensemble de ces recommandations pour la rentrée universitaire 2021. Côté communication, nous accompagnons la mise en place du groupe de travail, nous expliquons la méthodologie et nous présentons l’ensemble des conclusions, dans une volonté de transparence, d’honnêteté, et d’humilité.

Le renforcement de la communication constitue une dimension forte des recommandations et du nouveau dispositif.

Vous choisissez alors de marquer les esprits avec des visuels très forts affichant le hashtag #nomore. Expliquez-nous votre stratégie.

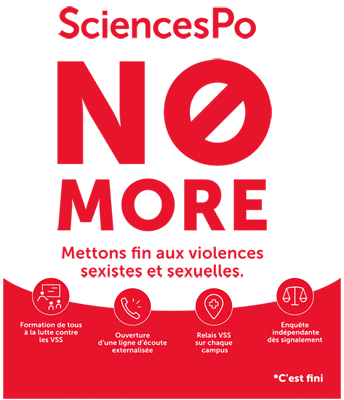

En septembre, nous lançons en effet la campagne de communication #nomore, réalisée par l’agence Parties Prenantes, à destination des publics étudiant, enseignant et salarié de Sciences Po. Les visuels vont constituer le fil conducteur de toutes les actions de communication et de formation.

Nous faisons le choix d’un visuel rouge, couleur de la charte graphique de Sciences Po et de l’action. Le #NoMore permet une communication efficace et une compréhension immédiate sur les publics francophones comme anglophones, la moitié de nos étudiants étant des internationaux.

Centrée sur la tolérance zéro et la culture du respect, la campagne se décline en deux volets : “No More – Mettons fin aux violences sexistes et sexuelles”, et “More Respect / More Equality / More Support”.

Chaque volet reprend les quatre piliers du nouveau dispositif : formation à la lutte contre les VSS, ligne d’écoute externalisée, relais VSS sur chaque campus, enquête indépendante dès signalement.

Cette campagne sera déclinée sur nos sites web, sur les réseaux sociaux, sur notre app, nos supports de communication interne, et en affichage local dans les campus.

Nous lançons ensuite une programmation éditoriale et événementielle. Nous organisons notamment une projection du film “Des choses humaines” d’Yvan Attal (adapté du roman de Karine Tuil sur la notion du consentement), qui donne lieu à des échanges parfois très vifs avec les étudiants. Ces temps de parole leur permettent de revenir sur la façon dont eux-mêmes ont vécu la crise.

Un an après, est-ce que Sciences Po retrouve un climat serein ?

La pression et les polémiques sont retombées pour l’instant, mais nous restons extrêmement vigilants. Et nous progressons dans la qualité de notre dispositif d’écoute des victimes comme sur les procédures d’instruction. L’institution s’est massivement mobilisée sur la question des VSS, et la porte au plus haut niveau. L’organisation de cycles de conférences, d’actions de sensibilisation et de formation sur le sujet se poursuit. C’est un enjeu de société, d’éducation et de formation, même si nous ne sommes plus en phase de crise médiatique.

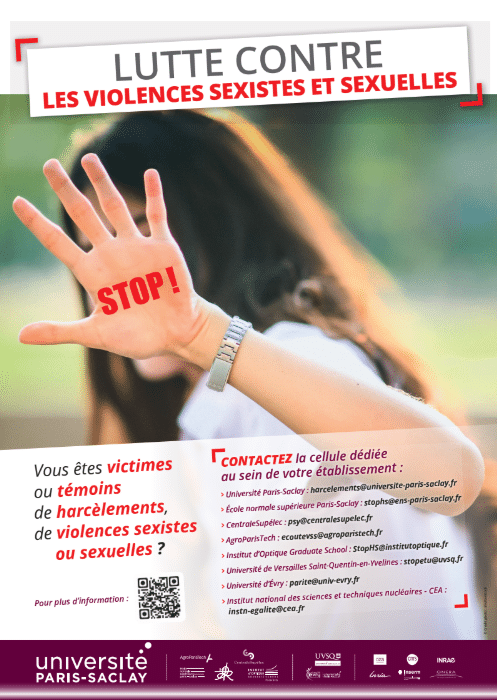

En plus : le cas de l’Université Paris-Saclay

Dans le cadre de sa politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS), l’Université Paris-Saclay a déployé depuis juin 2021 un dispositif d’étudiantes et d’étudiants “relais VSS”. Le rôle des relais VSS est double : informer les victimes des différentes ressources existantes et sensibiliser sur les VSS au travers d’actions destinées aux membres d’autres associations, BDE, élus ou à tout étudiant qui souhaite s’engager sur la question. Un appel à volontariat sera désormais lancé à chaque rentrée.

Les relais VSS s’engagent pour un an dans un processus inscrit dans le calendrier universitaire : formation obligatoire d’une journée en septembre et intervention dans les amphis de rentrée et tout au long de l’année. Depuis la mise en place du dispositif, une cinquantaine de relais VSS ont été formés et développent des initiatives inter composantes et inter établissement comme par exemple des sessions de sensibilisation pour des associations étudiantes, une conférence sur le consentement, une charte des associations “tolérance 0 VSS” et des bonnes pratiques pour les événements festifs, des capsules vidéo de sensibilisation aux VSS pour diffusion dans les amphis de rentrée, des bonnes pratiques de lutte contre etc. Notre message : la honte doit changer de camp !

Cet article est issu de notre #ComESR2022. Exclusivement disponible sous format papier, vous pouvez encore le commander !

Crédit photo pleine page : Didier Pazery